环保综合监管

为环保监管部门提供一流的安全环保数智化产品和服务,共同营造更健康优质的生态环境。

随着环保行业信息化的快速发展,环保业务的多变特性逐渐显露出来,基于“云原生+大中台、小前台”的智慧环保顶层设计,可有效的解决应对环保行业管理模式和管理思路的不断变化。

通过云原生架构构建的智慧环保平台,可充分发挥云计算的优势,更好地支撑环保业务的快速发展,使得软件能够最大化地发挥云的能力。 新一代的顶层架构设计加强了信息化的灵活性与复用能力,促进了环保行业服务的专业化与体系化,全面提升环保行业信息化综合服务水平。

通过“5+N”建设(智能感知一张网、资源整合一朵云、数据融合一中心、智能监管一平台、服务公开一门户、高效协同N应用)环保信息化架构体系,构建完善的智慧环保信息化应用平台。

场景化解决方案

生态环境智能监管

运用大数据、网格化、人工智能等技术构建生态环境“智慧监管大脑”,实现对生态环境的监测管理、分析预警、精准执法、风险预防等全过程监管,全面提升生态环境综合监管能力,实现生态环境监管精细化、决策可视化、服务公开化。

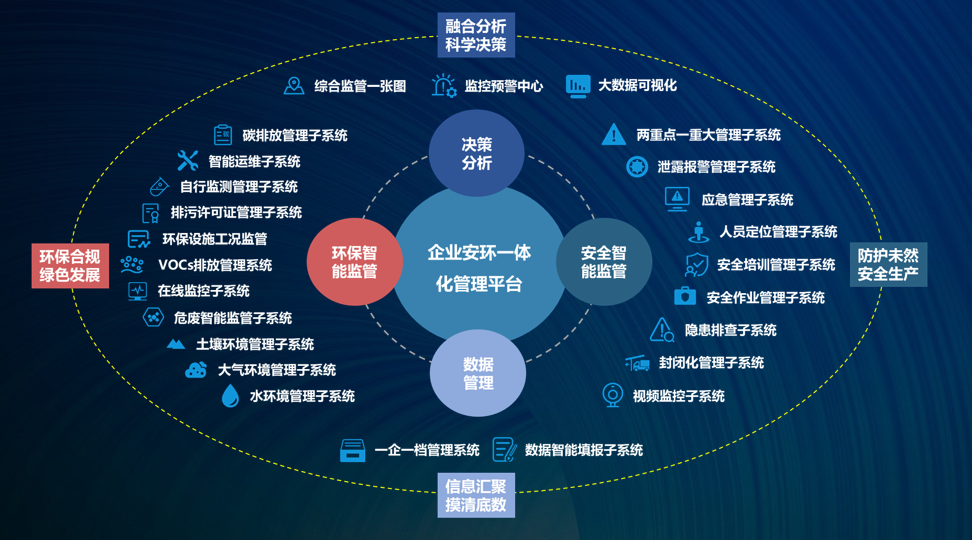

企业安环一体化

整合环境数据资源,建立安全、环保数据资源管理体系。搭建安全、环保统一环保业务管理平台。围绕“发现问题-分析问题-处理问题-考核评价”全流程管理思路构建监控预警中心。打造企业智慧安全监管体系。加强数据融合挖掘,构建企业环境决策分析体系。

移动源综合监管

提供“天地车船人”一体化的移动源监管产品与综合监管平台,利用遥感监测、黑烟车监管、重型柴油车监管、非道路移动机械监管、监督抽查、船舶监控、加油站管理等手段,实现区域移动源的全天候、全方位的动态监管,利用大数据、人工智能技术实现移动源监管的综合分析、科学决策,为移动源监管提供有力的信息化支撑,提升生态环境部门移动源综合监管能力。

化工园区综合监管

基于智慧园区建设导则及相关政策要求,建立适应新时期基于安全生产、环境管理、能源管理、应急管理、封闭管理、公共服务为一体的管理体系,实现决策科学化、长效化,业务高效化、协同化,管理精细化、定量化,服务主动化、公开化,打造“监控、预警、溯源、治理”全过程六合一的智慧园区管理平台

东软地下水环境监管平台

目前,地下水的管理存在地下水监测网络不明晰、监测数据缺少体系化管理、地下水污染防治监管治理工作不全面、污染防治措施执行过程信息滞后、地下环境不透视、跨部门、跨平台合作力度不够等地下水监管问题,综合运用物联网、大数据分析、数字孪生、移动互联等信息化技术手段,构建东软地下水环境智慧监管平台,实现东软地下水环境质量及污染源的统一管理、动态监测、分析评价预警、监督指挥、智能辅助决策的目标,提升污染防治监督管理力度,促进地下水信息共享,支撑东软地下水环境科学管理决策。

东软入河(海)排污口监管平台

全面准确地掌握入河(海)排污口基本信息,对入河(海)排污口进行有效监控、管理,建设入河(海)排污口档案库,实现各类排污口的“一口一档、一口一策”管理,按照“封堵一批、规范一批、治理一批”的原则,分阶段推进入河(海)排污口整治和规范化建设。制定污染源、入河(海)排污口、地表水环境质量之间的响应关系,保证对流域内重点入河(海)排污口进行监控,入河(海)排污口设置单位将水质监测设备与监控中心联网,实时上报污水排放信息,完善整个水环境监控系统和网络。通过信息化手段实现对各类排污口治理、封堵、备案的全过程监管,加强对入河(海)排污口的日常管理,运用大数据等先进技术,加快推进信息化、智能化监管预警预报体系的建设,为水污染防治攻坚战做好基础支撑。

东软环境应急综合管理平台

总体架构遵循国家和生态环境部的相关技术标准以及总体设计的技术要求,依托基础设施平台进行建设;主要包括环境应急数据资源库、事前预防预警管理、环境应急指挥管理、环境应急处置评估管理、环境应急管理“一张图”、环境应急大数据可视化分析和环境应急移动终端。

东软水环境大数据监管平台

通过数据资源库的建设做到环境底数清晰,并通过大数据分析模型捋清数据逻辑关系,实现多维度预警智能监管;

集成多种监测技术,提升智慧监管水平,利用天、空、地一体化监管体系与传统巡检方式相结合,提高监管能力,降低人员成本;构建统一规范的网络传输平台、智慧监控平台、地理信息平台、数据共享平台。制定统一的数据采集传输协议,统一数据采集传输要求,解决未来数据整合难的问题。形成一套相互关联的大数据资源库,实现水质、重点污染源、污染超标等有关信息的共享。

辽公网安备 21011202000133号

辽公网安备 21011202000133号